中堅家電メーカー(U社)が、ヒット商品を生み出すために、リーン製品開発手法を研究している大学に委託して、共同で製品改良にチャレンジした事例を紹介します。(大学や企業が特定されないように話をアレンジしています)

一方、委託を受けた大学ですが、ここでは大学名は伏せておきますが、リーン製品開発手法研究したH教授が、学生向けにリーン開発手法を実践する「リーン製品開発コース」を開設し、学生とともに企業からの依頼を受けて、実際に市場に投入する製品の改善を行い、最後は企業で実際に量産ラインに乗せていくということを実践しています。

大学で始まったリーン製品開発コース

台湾のS国立大学で、2017年に「リーン製品開発コース」が開設されました。

コースを開設したのは、リーン製品開発手法を研究するH教授です。

H教授が開設した「リーン製品開発コース」は、一学期(約4か月)で、実際の企業の製品を題材にして、リーン開発のプロセスを実行しながら、対象製品の改良を行い、顧客価値の高い、市場性のある製品を企業に提案するというものです。

企業からの依頼がベースで、大学として依頼を受けて、大学として対象製品を深く理解した上で、学生のコース実践での題材として設定し、4か月の間で学生が実践した結果をまずは大学として認定し、それを最終的に企業に提案し、企業が受け入れた場合には、企業側で量産化し市場に投入していくという手順でリーン製品開発の成果を刈り取っていきます。

ここで疑問に思うことは、なぜ、企業の社員ではなく学生が実施するのか?企業は自分たちでリーン製品開発手法を学んで実践するという方法を取らないのか?ということかと思います。

この疑問に対してH教授は、次のようにコメントしています。

”まず、企業に入社して3~4年目の若手エンジニアと、学生を単純に比べると、学生の方が圧倒的にパフォーマンスが高い、ということがあります。これは企業の中にいることで、様々な制約を受けているからだと考えられます。企業内でこの制約を外すことは、特に中小企業では困難な場合が多いと考えられます。大学のコースでは、確かにたった4か月でしっかりと成果を出すのは、非常に大変なことで、もしかすると誰でも出来ることではないかもしれません。なので、コースを選択するときには、面接をして対象学生の本気度を確認させてもらって、かつ4か月の間、このコースに100%コミットすることを約束させます”

さらに中堅企業U社のK部長は、次のような話をしてくれています。

”確かに若手社員の教育は大事ですが、実際に生産活動に投入している人材を一度に何人もこの活動にアサインすることは困難であること、また、特に最初の段階では、この活動の成果を100%確証できるわけではなく、企業としてそのリスクを取れないという背景があります。また、これは副次的な効果ではありますが、学生さんたちにある期間お任せすることで、優秀な学生さんをインターンのような形で見ることもでき、将来の採用活動にも繋がると考えています”

大学側としては、開発手法に関する研究を実証ベースで深めることが出来て、企業側のニーズとも相まってWin-winの関係が成立していると言えます。

リーン製品開発コースの進め方

学生たちがいくら頑張っても、たった4か月で手法を修得して成果を出すのは簡単ではないと思われます。

どうやってコースを進めているかを確認しておきます。

リーン製品開発手法の全体像は、別記事「トヨタ式リーン製品開発とは?」を参照ください。

リーン製品開発をマスターするには、修得すべきことは非常にたくさんあるし、かつ、実際の製品開発はほぼ未経験である学生さんには、かなり難しい内容も含まれていますが、H大学では、短期で成果を挙げるために、以下のポイントを特に重視した学習を進めています。

- A3報告書の意義と書き方

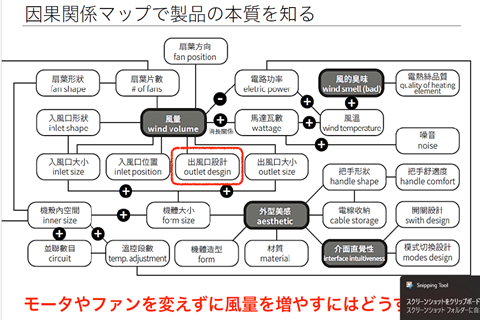

- 因果関係マップ(顧客価値と技術変数との因果関係の捉え方)

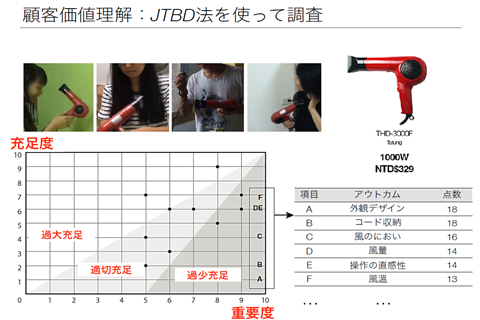

- 顧客価値の優先度を捉えるジョブ理論

- アイデアを発想するアナロジー思考

- アイデアを短期間で検証するセットベース開発

まず最初の2か月で、H教授による週2回の講義と、与えられた教材での独学によって、上記の項目をマスターします。

この2か月間では、単に手法を講義と教材で学ぶだけでなく、実際に対象製品を理解して因果関係マップを作成し、それをH教授のOKが出るまで試行錯誤し、また、ジョブ理論のフレームワークを使って、顧客が製品に対して期待することの優先度を図で表せるようにし、因果関係マップとジョブ理論の結果から、製品開発の方針、コンセプトをA3報告書にまとめて完成させます。

ここまでが2か月ですが、かなりハードなスケジュールで、学生は3~4名が1チームとなって、互いに切磋琢磨しつつ、そしてH教授からの時には厳しいダメだしももらいながら、H教授の協力も得て前半部分の成果となるA3報告書を完成させます。

ヒット商品を生み出すための基本プロセス

リーン製品開発手法に限らず、ヒット商品を生み出すために必要なプロセスは、

- 新たな顧客価値を生み出すアイデア発想

- アイデアを具現化する実用化開発

- 具現化された製品を市場で拡販

ということですが、学生が4か月で担当するのは、1と2になります。

2を最終化し、3を担当するのが企業側ということで、1と2の部分を学生が4か月で完遂させます。

1のアイデア発想に対して、まず対象製品の基本原理を理解し、顧客価値と技術要素との関係を把握するために因果関係マップを使います。(下図は因果関係マップの例)

次に、顧客価値に対して顧客がどんな期待をしているか、その期待の重要度と現状の充足度を測定するために、ジョブ理論(JTBD-P)を使います。(下図はJTBD-P法の活用例)

ジョブ理論によって、商品の価値を高めるための改善ポイントを決定し、改善するためのアイデアを出していくのですが、このアイデア出しには、アナロジー思考を使って方式を検討していきます。

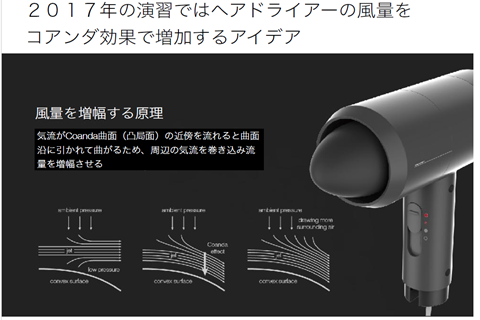

下図の例は、ファンを変更せずにヘアドライヤーの風量を、コストを抑えて高めるために、航空機の揚力を上げるためのコアンダ効果を活用しようというアイデアを引き出した事例です。

ここまでが、1のアイデア発想のフェーズということになります。

基本的なアイデアが出たら、そこからアイデアを実現するための方式を決定して、商品としての形を作っていくのが、2の実用化開発段階ということになり、ここでは、リーン開発のセットベース開発手法を使います。

セットベース開発はごく簡単に説明すると(詳細はこちらを参照ください)、小さな実験を積み上げながら新しい知識を獲得していく開発手法で、イノーベーションを加速するための方法論ということです。

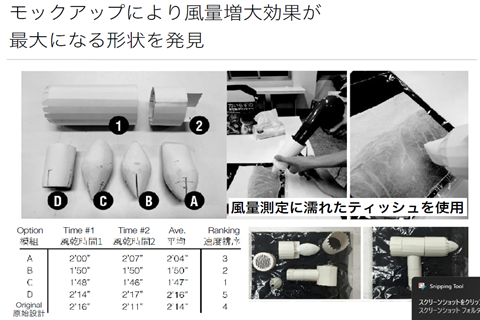

下図は、コアンダ効果を使って、風量を高めるための製品としての実装方法を複数のアイデアから絞っていこうとする事例です。

企業側(U社)の成果引き取り

4か月で学生が出した成果は、ヒット商品を生み出すためのアイデアとそのアイデアを具現化するための基本構想までとなります。

U社は、この成果を受け取り、さらにこのアイデアを製品として完成させ、市場投入します。

市場投入までの期間は、製品や企業によっても異なりますが、2~4か月というところだと思います。

つまり、学生と企業側とを合わせても、リーン開発手法に関する知識がなくても、スタートから6~8か月でリーン開発の習得から改良製品を市場投入することが出来るということになります。

短期間にリーン開発手法を学び実践して成果を出す

今回紹介した事例は、学生が実践した部分を含めて一般の企業でも実践できます。

ただし、H教授が指摘したように、エンジニアへの様々な制約を解いて、ある期間は100%プロジェクトに集中できる環境を準備してあげる必要があります。

もうひとつ重要なことは、適切な指導者を用意することです。

少なくとも最初のプロジェクトは、強力な指導者と実践する必要があると思います。

一度、経験することで(経験の密度にもよりますが)、それを全社に展開することは可能だと思います。

実際に上記の台湾の大学の例では、このプロセスを経験した学生が、企業に就職してそこでリーン開発を展開していくサイクルが動きつつあるようです。

リーン製品開発手法を熟知し、多くの実践事例を経験してきた弊社は、エンジニアチームと一体となって、短期間で手法の修得、実践して成果を出すところまでハンズオンで支援することができます。

まずは、今回の事例をもう少し詳しく聞きたい、具体的な実践方法を知りたいなどのご要望にお応えできますので、気軽に弊社までお問合せください。